2日目

2日目の今日は、レンタカー2台を借りて、能登半島を北に向かいます。

すぐ近くにニッサンのレンタカーの営業所があり、クマ君と渋谷さんが借りてきました。

ホテルを出て、街中を通り、日本海に向かいます。

「のと里山海道」に出れば、制限速度は80㎞。

左側はずっと日本海。

今日は天気も良く、日本海の荒々しいイメージとは打って変わって、穏やかな海。

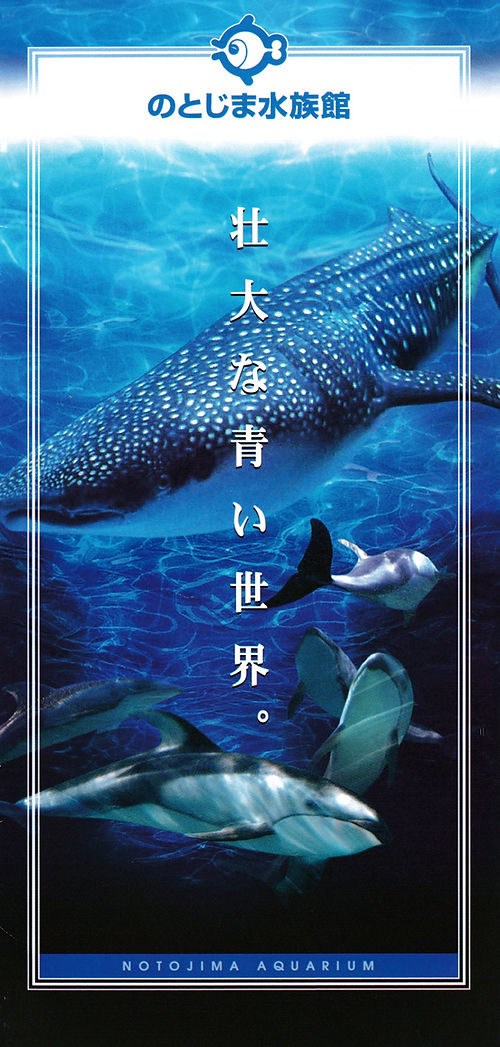

のとじま水族館

20数キロ走って、まず着いたのが水族館。

駐車場から歩いて3分くらい。

暑いのなんのって!

サメ〜なんて、今日は暑いです!

ジンベイザメ

水量1,600トンの日本海側で最大の水槽です。

日本海側初の展示となるジンベエザメをはじめ、能登近海に回遊してくる南方海域に生息する温水系の大型魚類を中心に展示します。

南の海域に生息しているが、見た目は大きく迫力があるが、おとなしい性格。

悠々と泳ぐ姿は圧巻。

イワシの乱舞

イルカ・アシカショー

ショータイムにはまだ時間がありましたが、何しろ暑く、日陰で休み、始まるまでちょっと一休み。

ステージの後ろが壁でなく、遠方に海が配置されていると、開放感があり、良いものです。

海の生き物たち

本館にあるこのコーナーには、

北の海の生き物、南の海の息も、マングローブの水辺、深い海の生き物、などなどの水槽があります。

さて、左の写真の生き物はどこの海の生き物でしょうか?

また、何という魚でしょう?

それとも、魚以外の生き物でしょうか?

いつもの2枚セットの写真です。

「見返り・・・」

このゴマアザラシは、大きな水槽の中で泳いでいて、

ときどきこの土管のようなパイプの中に入ってきます。

通路の周りを囲むような水槽になっていて、鯛やら鮫やら泳いでいます。

流れ藻

海面を漂流する海藻のことで、その大部分はホンダワラ類である。

海岸に生育していた海藻が強い波に引きちぎられ、潮目に集まって塊となったもので、ずっと成長を続けながら海流にのって移動する。

流れ藻には、藻場と同じく小動物や魚類が集まり、生物社会を構成する。

トビウオ、サンマ、サヨリなどは流れ藻を利用して産卵する。養殖魚類のなかでもっとも生産量の大きいハマチは、流れ藻の下のモジャコとよぶ天然稚魚をとって養殖するもので、流れ藻の量、移動はこの漁業に大きく影響する。

左の写真の3種の魚は、特に珍しく、今尚幻の魚とも言われ、俗名ユミ魚、ユウ魚、シブ魚と呼ばれている。

ふ〜ん

人懐っこいペンギンとも別れ、この先向かったのは・・・

のとじま道の駅

ここで今晩のつまみやお酒をゲットしました。

丁度お昼時でもあり、2回の食堂で昼食。

のと牛の入ったカレーやそば類、ラーメンなどなど。

能登島ガラス工房

道の駅の隣にあるのが、能登島ガラス工房

ここで製作体験をする予定です。

受付を済ますと、簡単なガイダンスがあります。

製作する物の形(コップや花瓶、灰皿や風鈴、コップにもいろいろな形があります)

施す色、赤や青、紫や白、黄色、みどり。

2種類の色をミックスしたものなど。

参加者はそれらを決めて、用紙に書き込みます。

融解炉の中には、熔けたガラスが入っている。

やるぞー

「吹いてー 吹いて〜」

日常から、ガラスのようなポーセレンを扱っており、さらにガスバーナーやファーネスなどで高温に慣れているため、熱さなど全然気にならないし、いっぱしの職人風である。

また、ワックスや金属や石膏の削りカスなどを息を吹きかけて飛ばすことも多々あるため、肺活量は十分に備わっている。

しかし、宙に浮いているのをクルクル回すのは、やったことないな。

2日目のこのワンピースは特に気に入っているものでしたが、火花が服に飛ぶんじゃないかとハラハラ、ドキドキでした。

焦げたら、院長新しい服買ってくれるかな?

院長:白衣なの?

え〜、まだ吹くの〜

濡らした新聞紙の上を転がしながら、熱を冷まし、形を整えるんだね。

手つきがすごい!

さすぞ!

そうそう、そんな感じで。

刺すんじゃないのね、口を広げるんだ〜

以外とできるんじゃん

私、マラソンやってるから、全然平気

ここをキューっと抑えてクビレを作る。

あれ? これって花瓶?

来るぞ、来るぞ。

うまくいくかな〜

コップのふちのところを形作っています。

イチゴミルクみたいで可愛いね。

私、やる前からは悩まない主義なのよ。

でも、やった後からは、ん〜悩むことあったかも・・・

私は微妙なくびれが自慢です。

ゆっくり吹くのか、強く吹くのか、加減が難しいな。

普段の仕事のようにはいかないもんだね〜

ヘラの扱いが絶妙!

スパチュラで慣れてるからね。

増澤さんが2度目の製作です。

これは�、ガラス工房の新人教育のための協力です。

彼女は、一人で製作するのには何も問題がないほど上達していますが、体験者に話をしながら指導するのがまだ不十分ということで、協力の依頼をされました。

スマイル、スマイルは何度も練習したから・・・

予定にしていなかった院長も挑戦してみることなりましたが、メガネを持ってきていなかったため、遠近感覚が狂い、四苦八苦していました。

製作したガラス器は、熱が冷めるまで時間がかかるので、後日郵送してくれます。

ともかく、外気温が高い上に、部屋の温度がさらに高く、みんな汗だくで頑張りました。

今日はナイスジョッブ!

汗かいた〜

ソフトの割引券もらったんで、当然ソフトくうべ〜

あーあ、楽しかった〜

技工より集中したなあ。

院長は後ろの柱の陰でスモーキング。

さあ、能登島へ

能登島(のとじま)は、石川県七尾市の七尾湾を塞ぐ形で浮かぶ島。面積46.78km2。周囲長71.9km。

一島で一町(能登島町)だったが、2004年10月1日合併により七尾市の一部になった。能登半島国定公園に含まれる。

沿革

-

1980年 - 島内に初めての交通信号機が設置された。

-

1982年 - 対岸の和倉温泉地区とを結ぶ能登島大橋が開通し、フェリーが廃止された。

-

1999年 - 対岸の中島町(現・七尾市)とを結ぶ中能登農道橋(ツインブリッジのと)が開通した。

-

2004年 - 七尾市、田鶴浜町、中島町、能登島町の合併により、全島が七尾市になった。

-

2007年 - 能登半島地震発生。能登島大橋は、3月27日24時から4月2日6時まで、損傷修復工事のため全面通行止めとなった。中能登農道橋(ツインブリッジのと)は、3月27日24時から総重量5トン未満のみ通行可となり4月27日17時から全面通行可能となった。

この旅館は加賀屋姉妹店で、下のようなキャッチフレーズが謳われています。

大伴家持が能登を旅したとき、万葉集の歌に詠んだ「東風」。海から訪れるこの風は、豊漁、豊作、幸福をもたらすとされ、能登では「あえの風」と呼ばれています。

「あえの風」は、古くから豊かな風土をつくり、この地ならではの文化を育んできました。

「あえの風」の名を冠した当館は、お客様に幸せをお届けします。

「あえの風」の館内に入って驚いたのが、広々としたロビーでした。

パノラマ状に解放された窓。

天気が良かったこともあり、海と空と島影が一望の下。

おのおの、空いてる席に座り、景色を眺めていたところ、お茶と菓子が運ばれてきました。

涼しいし居心地が良いため長居をしてしまいました。

ロビーは吹き抜けになっており、中央には島のようなフリー・ドリンクコーナーが設置してあり、橋が架かっています。

地下は全て売店になっており、その広さにも驚きました。

日本茶が美味しい。

煎餅などあったけ?

割り当てられた7階の客室に移動して、寛いでいます。

私は幹事。

今日の出納帳を作らねば。

「たえちゃん、あなた受付だから、計算得意でしょう」

「私、本当な苦手なの」

「こらッ、受付二人、手伝え!」

夕飯の前に風呂に入り、汗を流そうぜ。

丁度温泉卵くらいに茹で上がりました

私は固ゆで卵ー!

気持ちよかった〜

「あえの風」は加賀屋の姉妹店なので、加賀屋の風呂にも自由には入れます。

送迎バスが運行しています。

夕食

金沢の料理は有名!

出た出た!

食前酒ならぬ梅ジュースで乾杯!

近江町市場には「ドジョウ」が売っていましたが、やはりドジョウの乾物みたいなものが出ました。

好き好きですね。

サザエのつぼ焼きも出ましたが、苦手な人がいまして、院長が2個食べました。

菊姫をまた頼んでしまいました。

半分ほど残りましたが、後で部屋に届けてくれました。

その残ったお酒は、くまくんがほとんど飲みました。